刷到檀健次的手語求救短片,我連夜打給國外表妹:這些動作關鍵時刻真能救命

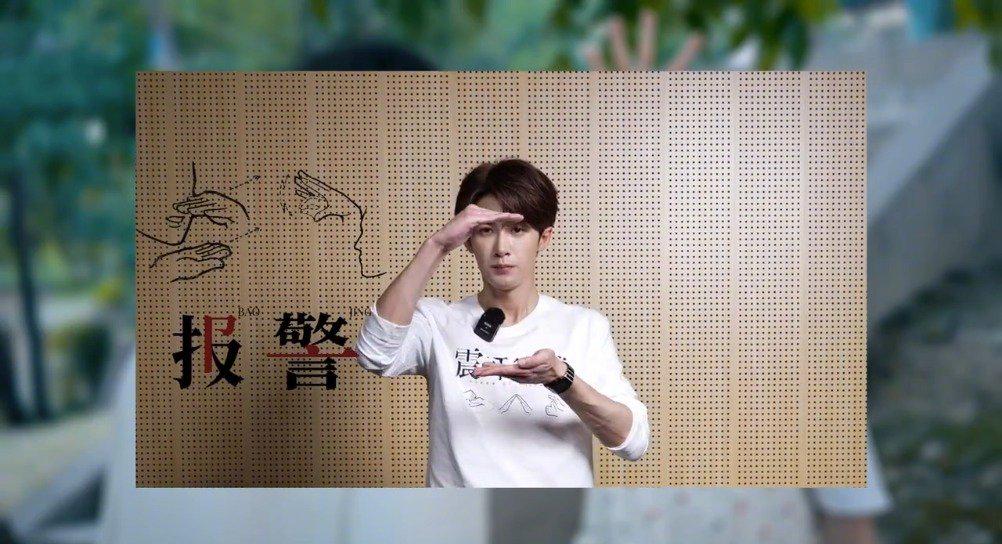

凌晨兩點刷到檀健次那支手語短片時,我正癱在沙發上啃薯片。影片裡他穿著白T恤,手指利落地比劃著「壞人」「幫幫我」的動作,背景音是輕柔的鋼琴聲——但最戳中我的,是他在示範「身體不適」手語時,突然皺起眉頭的微表情,像極了真正喘不過氣的樣子。

說真的,我以前總覺得手語離生活很遠。直到三年前表妹去溫哥華留學,有次她在超市低血糖發作,比劃半天沒人懂,最後是掏出手機翻譯才脫險。昨晚我把短片轉給她,她秒回語音:「姐!要是我早會這個,當時就不用憋著眼淚打手勢了!」

仔細看檀健次的演示,會發現很多細節設計得很人性化。比如「報警」不是單純比數字,而是用拳頭輕捶胸口再指向遠方——像在說「我的心需要被聽見」;演示「頭痛」時,他特意放慢動作,用指尖在太陽穴畫圈,連手背青筋都透著緊繃感。

我查了數據,全球聽障人士超過4.6億(世界衛生組織2023報告),但能熟練使用國際通用手語的普通人還不到3%。其實這些動作比想像中簡單,像「救命」就是手掌朝上快速擺動,像在召喚什麼——我試著對鏡子比劃,五分鐘就記住了七八個關鍵詞。

表妹後來又發來段語音,背景是加拿大深夜的雨聲:「班上台灣同學說,他們小學就有手語課教地震逃生。要是我們當年也學過,或許那次地鐵裡有人癲癇發作時,我就不會只會傻站著按急救鈴…」她聲音越說越輕,我彷彿看見她捏著手機發呆的模樣。

說遠了。回到檀健次這支《聽障無礙》短片,最打動我的不是明星光環,是結尾那個設計:當他比完「謝謝」的手語後,鏡頭慢慢聚焦到他手腕上的螢光手環——後來才知道,這是聽障群體常用的夜間警示裝置。這種藏在細節裡的溫柔,比任何口號都更有力量。

現在這支短片已經被我收藏在手機備忘錄,還設成和表妹的共享檔案。你們呢?有沒有哪個瞬間,讓你覺得「要是會手語就好了」?歡迎在評論區聊聊——說不定你的經歷,哪天就能幫到某個在異國他鄉需要幫助的人。(溫馨提示:文末附上海外觀看限制解決教程,幫你隨時重溫這份溫暖)